「環境調査(かんきょうちょうさ)」ってどんな仕事?

「建設コンサルタント」とは、国や県、都道府県などが人々のくらしをささえる施設(しせつ)や設備(せつび)をつくるとき、設計(せっけい)を受け持つ会社だったよね。

設計にはいろいろな仕事がふくまれていて、建設コンサルタント会社には専門的な知識(ちしき)や特別な技術(ぎじゅつ)を持つ人たちがたくさん働いているっていうことだったけど、今回はどんな仕事なのかな?

こんにちは。ぼくは建設コンサルタント会社の「環境部(かんきょうぶ)」というところで、環境調査の仕事をしている中坪稔です。大学院で環境について研究していたので、その専門知識を生かすために今の仕事につきました。

どうして設計に環境の調査が必要なの? 中坪さん、くわしく教えてください!

では、ぼくの仕事についてお話しする前に、建設コンサルタント会社にどうして「環境部」という部署(ぶしょ)があるのか、そこから説明しましょう。

建設コンサルタント会社が行なうのは、「土木(どぼく)」という分野での設計が中心です。「土木」=「土」と「木」ですから、自然(しぜん)ととても関係が深いことが想像(そうぞう)できるでしょう?

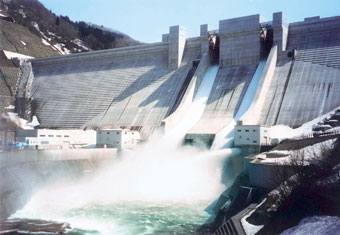

洪水(こうずい)をふせいだり、発電したり、水道水を供給(きょうきゅう)するためにつくられるダム。写真は山形県の月山(がっさん)ダム。 写真提供:建設技術研究所

洪水(こうずい)をふせいだり、発電したり、水道水を供給(きょうきゅう)するためにつくられるダム。写真は山形県の月山(がっさん)ダム。 写真提供:建設技術研究所たとえば川に橋をかけたり、川の水をためるダムをつくったり、山にトンネルを通したり、これらはみんな土木の分野です。なお、家や学校、ビルをたてるのは「建築(けんちく)」といって、土木とは区別されています。

土木は、山や森林、川や海、土の中など自然そのものを整備(せいび)して、人々のくらしをゆたかに、便利にする仕事なのです。

佐目(さめ)トンネル。滋賀県彦根市(しがけんひこねし)から三重県津市(みえけんつし)を結ぶ国道のとちゅうにある。 写真提供:建設技術研究所

佐目(さめ)トンネル。滋賀県彦根市(しがけんひこねし)から三重県津市(みえけんつし)を結ぶ国道のとちゅうにある。 写真提供:建設技術研究所このように自然を相手に何かをつくるので、もともとの環境にどうしても影響(えいきょう)をあたえてしまいます。そのため、ぼくたちのような専門家による調査が必要になるわけです。

建設コンサルタント会社が行なう環境調査には、大きく分けて次の3つの目的があります。

① これからつくろうとしているものが、環境にどのような影響をあたえるかを予測(よそく)するための調査

北股(きたまた)第2号砂防えん堤(長野県) 写真提供:建設技術研究所

北股(きたまた)第2号砂防えん堤(長野県) 写真提供:建設技術研究所たとえば、山で土砂(どしゃ)くずれが起こりそうな場所に、その流れをと中でくい止めるためあらかじめつくっておく、「砂防(さぼう)えん堤(てい)」という施設があります。

これはたいてい山おくにつくるのですが、もしかすると、そこには希少(きしょう)な動物がすんでいるかもしれません。そこで環境調査をして、希少動物たちのすみかをこわさないような設計を考えます。

② すでにできあがっているものが、環境にどんな影響をあたえているかを確認(かくにん)するための調査

たとえば、新しい道路ができると、周囲の環境が変わってきます。夜中でも車の音がうるさいとか、はいきガスで空気がよごれてきたとか…。こういうことを調べるのも環境調査です。もしも問題が見つかったら、解決(かいけつ)する方法を考えます。

③ 失われた自然をもとのすがたにもどすための調査

人々のくらしが便利でゆたかになるにつれて、自然がこわされていきました。でも今では、もとのゆたかな自然を取りもどすためにさまざまな取り組みが行なわれています。ぼくたちも環境調査をして、どうすればもとにもどすことができるかを、いっしょに考えています。

調査の方法は調べる場所や目的によってちがいますが、ぼくが現在(げんざい)、担当(たんとう)している「水生昆虫類(すいせいこんちゅうるい)調査」の様子を紹介(しょうかい)しましょう。

【調査の内容】

川の深さをはかっているところ

川の深さをはかっているところ「水生昆虫類調査」とは、水中にどのような昆虫がすんでいるかを調べること。すんでいる昆虫の種類や数によって、水がきれいかどうかがわかります。

【調査の目的】

今回調査した川。上のほうにダムのかべが見える

今回調査した川。上のほうにダムのかべが見える今回、調査した川にはダムがあります。ダムは大雨がふっても洪水(こうずい)にならないように水をためておくことができるし、水の力で電気をつくることもできます。

人々のくらしにはとても役立つのですが、川をすみかにしている昆虫たちにとってはどうでしょう? 昆虫たちにとっても、すみやすい状態(じょうたい)を保(たも)ち続ける必要があります。

そこで、ダムを管理しているところから定期的に調査してほしいといわれていて、もう10年以上前から、毎年1、2回は行っています。環境への影響はすぐにあらわれないこともあるので、長期間にわたって見守らなくてはいけません。

【調査するはんい】

昆虫や魚をかってにとってはいけないため、許可(きょか)をとって調査する。赤いはたは、許可をとっているしるし。

昆虫や魚をかってにとってはいけないため、許可(きょか)をとって調査する。赤いはたは、許可をとっているしるし。調査はんいは、ダムの近くの川の、およそ8~9kmの区間。その間の6つの地点を調べます。

ひとつの地点を調べ終ったら次に移動し、同じことをくり返します。

生き物調査のプロフェッショナルとチームを組んで、3人で行ないました。

【調査の方法①】

箱めがねで川底を観察

箱めがねで川底を観察川底をくまなく調べるのではなく、一定のわくを決めて、その中を集中的に調べます。

わくは50cm×50cmが基本(きほん)。

まず川の深さや流れの速さを計り、それから箱メガネをのぞいて、川底の様子もじっくり観察しました。

【調査の方法②】

サーバーネットというあみを使って、川底のドロや砂をすくい取る

サーバーネットというあみを使って、川底のドロや砂をすくい取る  すくい取ったドロの中に、小さな虫がいるのが見える

すくい取ったドロの中に、小さな虫がいるのが見えるさあ、昆虫を採取(さいしゅ)しましょう。

川底の様子から、どんな昆虫がいるかだいたいの予想(よそう)はついています。

土や砂(すな)をサーバーネットですくい上げたり、大きな石の下をさぐったり、川底を手でしんちょうにほり返したり…。

50cm四方のわくの中にいる昆虫は、見のがしません。

【調査の方法③】

川底からすくいとったものをトレーにあけます。土や砂の中に生き物を見つけたら、ピンセットでつまんで別のトレーにうつします。ゴマくらいの小さな虫も、葉っぱのうら側にかくれている虫も、しんちょうにさがしだします。

何かのゴミのかたまりのように見えても、実は虫のさなぎだったということもあるので、指先でそっとくずして中を確認することも大事。わくの中にどんな昆虫が何びきいたか、記録します。

【調査方法④】

つかまえた昆虫は採取ビンに入れて持ち帰ります。肉眼(にくがん)では見つけられないこともあるので、昆虫がいると思われる土砂もそのままビンに入れます。

採取した昆虫はすべて持ち帰り、また別の専門家に分析(ぶんせき)をお願いします。昆虫がいると思われる土砂も、生物専門の人たちがけんび鏡を使って調べてくれるんですよ。

小さなビンに入れた昆虫は、十分な大きさがあって、かんたんに分類(ぶんるい)、分別できるもの。今回は昆虫の調査ですから、小さな魚などは川にもどしてやります。

採取できた昆虫。一番大きいのはヘビトンボの幼虫(右の写真)。水生昆虫類が一番多いのは3月ごろで、この倍以上はとれるそうだ。

採取できた昆虫。一番大きいのはヘビトンボの幼虫(右の写真)。水生昆虫類が一番多いのは3月ごろで、この倍以上はとれるそうだ。【調査結果】

クライアントに提出する報告書の例

クライアントに提出する報告書の例採取した昆虫はすべて持ち帰り、また別の専門家に分析(ぶんせき)をお願いします。

どこにどういう虫がいるかがわかると、川や周囲の環境にどんな影響があったかがわかります。

それに対する自分の考えや意見などを加えて報告書(ほうこくしょ)にまとめ、クライアント(調査をたのんできたところ。今回はダムを管理しているところ)に提出(ていしゅつ)します。

自然の中で昆虫採集(さいしゅう)をしているみたいで、なんだか楽しそう!

今回の調査で使った道具を見せてもらったよ。

次のページでは、環境調査のやりがいや、苦労したことなどを聞いたよ!