海外でどんな仕事をするの?

「建設コンサルタント」というのは、人々の暮(く)らしを支(ささ)える設備(せつび)や施設(しせつ)の設計(せっけい)をする会社。さまざまな専門家(せんもんか)が働いているんだけど、今回は「海外とかかわる仕事」を紹介(しょうかい)するね。どんな仕事なのかな?

ダッカにいる藤冨さん。インターネットのビデオ通話で話をきかせてもらった。

ダッカにいる藤冨さん。インターネットのビデオ通話で話をきかせてもらった。こんにちは。わたしはバングラデシュという国で、鉄道をつくる仕事をしている藤冨隆行です。バングラデシュはインドの東どなりにあり、大きさは日本の北海道と東北地方を足したくらい。小さな国ですが、人口はおよそ1億6000万人で、日本より多いんですよ。とても活気のある国です。わたしは2013年からずっと、首都のダッカで暮らしています。

海外で鉄道をつくっているなんて、カッコいいなあ! 建設コンサルタント会社が設計するのは、橋とかダムとか、おもに「土木」の分野だって教えてもらったよね。藤冨さん、鉄道も「土木」なのですか?

みんなが使う橋も大切なインフラのひとつ。写真提供:日本工営株式会社

みんなが使う橋も大切なインフラのひとつ。写真提供:日本工営株式会社はい、そうです。「土木」というのは、人々が安心して便利に暮らすための「土台」をつくるのが役目。橋、トンネル、道路、ダム、港、それからきれいな水を使えるようにする上下水道など、土木が手がける「暮らしの土台」はたくさんあります。こういう土台はそこで暮らしたり働いたりするとき、なくてはならないものです。そしてだれでもみんな利用するので、社会全体の財産(ざいさん)と言えます。このような社会全体の財産のことを「インフラストラクチャー」、略(りゃく)して「インフラ」とよんでいます。

日本はとても発展(はってん)している国なので、いろいろなインフラが整っているし、インフラをつくる技術(ぎじゅつ)も進んでいます。でも、海外ではまだ十分整っていなくて、困(こま)っている国がたくさんあるんですよ。そういう国にはインフラを整備する技術もあまりありません。そこでわたしたちのような技術者が現地(げんち)に行って、インフラをつくるお手伝いをするわけです。

バスや人力車、車でいつもじゅうたいのダッカのまち。

バスや人力車、車でいつもじゅうたいのダッカのまち。さっきも言ったようにバングラデシュはすごく人口が多いのですが、貧(まず)しい国だったので鉄道をつくるよゆうがありませんでした。ダッカのような大都市でも電車も地下鉄も通っていなくて、交通手段(こうつうしゅだん)といえばほとんどバスや、物や人を乗せた車を人がひっぱる人力車。道路はいつも混みあってじゅうたいしています。物を運ぶのもひと苦労で、みんな困っていました。

でも、今では経済的(けいざいてき)に発展してきたので、バングラデシュの政府(せいふ)は国のお金でダッカに鉄道をつくることにしました。鉄道があれば一度にたくさんの人や物を運ぶことができるし、道路のじゅうたいも少なくなるでしょう。

いろんな国の会社が「ダッカの鉄道をつくらせてほしい」と手をあげたのですが、その中でわたしの会社が提案(ていあん)した計画が採用(さいよう)されることになりました。日本の鉄道をつくる技術は世界でもトップクラスですからね。わたしはその計画を実行するチームのリーダーとして、ダッカに行くことになったのです。

日本の技術がバングラデシュの政府に認(みと)められたなんて、なんだかうれしいね! でも、鉄道を1からつくるのは、ものすごく大変なんじゃないかな。どんな人たちが働いているのですか?

鉄道をつくるたくさんの人たち

鉄道をつくる仕事、つまり「鉄道事業」には多くの人がかかわっていて、立場の異(こと)なる3つのグループがあります。

① 施主(せしゅ)

仕事の依頼主(いらいぬし)で、お金を出す人のこと。「クライアント」とも言いますね。この鉄道事業の施主はバングラデシュ政府です。

② 建設コンサルタントがひきいるエンジニア(技術者)のチーム

さまざまな専門知識(せんもんちしき)を持つエンジニアたちが、鉄道事業の計画や事前調査、設計、スケジュール管理などを行っています。わたしの会社だけでなく、ほかの会社の人も参加していて、人数は160~170人ぐらい。そのうち日本人は30人ぐらいでしょうか。アメリカ人やインド人など、世界中からやってきたエンジニアも30人ぐらいいますが、あとの100人ぐらいは現地のバングラデシュ人。わたしはこのチームのリーダーで、みんなをまとめるのが仕事です。

③ ゼネコン(総合建設業者:そうごうけんせつぎょうしゃ)のチーム

わたしたちが考えた設計図や計画にしたがって、実際(じっさい)に工事を行うチームです。このチームにもさまざまな国の会社が参加しています。

この鉄道事業が本格的(ほんかくてき)に動き始めたのが2013年。完成は10年後の2023年を予定しています。基本的(きほんてき)な設計はもうできているので、今は着々と工事を進めているところ。わたしたちエンジニアチームがかいた設計図は、2万まいから3万まいにもなります。でも設計図をかき終えても、建設コンサルタントの仕事は終わりません。設計図や計画の通りに工事が進んでいるかどうかを確認(かくにん)したり、新たな問題が出てきたらそれを解決(かいけつ)する方法を考えるのもわたしたち建設コンサルタントの仕事です。

鉄道をつくるために、2万まいから3万まいの設計図をかくの!? たくさんの人が働いている理由がわかるね。160人以上のスタッフをまとめるリーダーって、どんな仕事をしているんですか?

みんなをまとめる、リーダーの仕事

わたしの仕事は、大きく分けて3種類あります。

① ウィークリー・ミーティング

この鉄道事業では、8つの「パッケージ」をつくって仕事を進めています。「パッケージ」というのは、いっしょに仕事をする「班(はん)」のようなもの。1つの班にはエンジニアもゼネコンの人もいます。まず、設計や工事を行う「土木・建築」班が6つあります。ダッカにつくる鉄道は、全長およそ20km。それを6つの区間に分けて、1区間ずつ担当(たんとう)する班が決まっているわけです。それから鉄道の運行をになう「鉄道システム」をつくる班と、「車両」をつくる班もあります。

この8つの班は、班ごとに毎週1回ミーティングを開いて、その週の仕事の進み具合を報告(ほうこく)したり、何か問題が出てきたらみんなで話し合って解決する方法を考えたりします。わたしはすべての班のミーティングに必ず出席します。

ウィークリー・ミーティングのようす。施主の政府の人も参加する。一番おくに座っているのが藤冨さん。

ウィークリー・ミーティングのようす。施主の政府の人も参加する。一番おくに座っているのが藤冨さん。② 書類の確認とサイン

エンジニアは、毎日100通以上の書類を提出(ていしゅつ)してきます。事業の報告書や、ゼネコンへの指示書(しじしょ)、修正した設計図など、内容(ないよう)はさまざまですが、どれも重要な書類ばかり。わたしは1通ずつじっくり読んで中身を確認し、問題がなければ自分の名まえをサインします。このサインは「リーダーがちゃんと中身を確認して、OKを出した書類ですよ」という証明(しょうめい)。何か間ちがいを見のがしたままサインしてしまったら大変です。とても責任重大(せきにんじゅうだい)なので、時間をかけて読みます。

③ インターフェイス・ミーティング

「インターフェイス」というのは、いろいろなものを「つなぐ」という意味の英語です。鉄道事業というのは設計や工事をするだけでなく、電気がうまく働くようにする電気システムや信号、車両の性能(せいのう)など、ものすごくたくさんの項目がかかわっています。それらがすべてバランスよくしっかりつながっていないと、電車を安全に運行することができません。このように複雑につながっている部分を「インターフェイス」とよんでいます。

つながりにかかわりのある担当者たちが集まって、いろいろな話し合いをするのがインターフェイス・ミーティング。つまり、自分たちの班だけではなく、ほかの班の仕事とも上手につながっているかどうかを、絶(た)えず確認しながら作業をしなくてはいけないということです。わたしはこのミーティングにも出席します。

鉄道事業にかかわるすべてのことを理解していないと、リーダーはつとまらないってことだね。では、藤冨さんの1日のスケジュールを教えてください。

これはある1日のスケジュールですが、毎日だいたいこんな感じです。

1日中、いろんな人と会って、いろんなテーマでミーティングをしているんだね。そんな藤冨さんが、いつも持ち歩いている仕事道具を見せてもらおう!

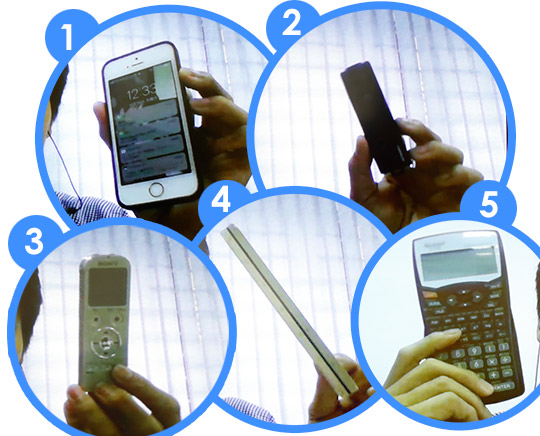

わたしの仕事にかかせない必じゅ品は、全部で5つあります。

① 携帯電話(けいたいでんわ)

パソコンももちろん使いますが、外出していることが多いので、これがないと仕事になりません。

② レーザーポインター

いろんなところで鉄道事業の説明会を開いたり、政府の人との会議にも出席します。そういうとき、モニターに映(うつ)し出した資料(しりょう)をこのレーザーポインターで示しながら話をします。

③ ICレコーダー

毎日行われるミーティングなどで話し合われた内容を、正確に記録するためです。あとで議事録をまとめるときに、とても役に立ちます。

④ 三角スケール

図面のやり取りや、図面を見ながら話し合いをすることが多いので、ちょっとした修正(しゅうせい)をしたり、正確な長さを計りたいときなどに使います。

⑤ 計算機

ミーティングをしていて、たとえば地面をあと1m深くほったとしたら、どれだけ費用がかかるの? というようなことを聞かれたとき、計算機があればその場ですぐにぱぱぱっと計算できます。出てきた数字を見て、それぐらいだったらだいじょうぶとか、無理とか、結論(けつろん)もすぐに出してもらえます。

藤冨さんの仕事の内容はなんとなくわかってきたかな? 次のページでは、海外で働くことの苦労ややりがいなど、くわしく聞いてみたよ!

ミーティング開始。建築の作業が予定よりおくれていたため、その原因(げんいん)についてみんなで話し合う。設計図を少し変更(へんこう)したほうが良いのでは、ということになった。

ミーティング開始。建築の作業が予定よりおくれていたため、その原因(げんいん)についてみんなで話し合う。設計図を少し変更(へんこう)したほうが良いのでは、ということになった。 ビデオ通話で、東京の本社スタッフとミーティング。ダッカでの仕事の進みぐあいなどを報告する。写真は本社側のようす。

ビデオ通話で、東京の本社スタッフとミーティング。ダッカでの仕事の進みぐあいなどを報告する。写真は本社側のようす。 終業時間になったけれど、まだ目を通していない書類がたくさん残っているので、この日は残業をした。

終業時間になったけれど、まだ目を通していない書類がたくさん残っているので、この日は残業をした。